Mateo Banks era el presidente de la Liga Popular Católica, fue cónsul honorario de Gran Bretaña, miembro del Partido Conservador y socio del Jockey Club.

Soraya era el nombre de un barco a vapor que, desde la segunda década del siglo XX, cubría una vez por mes la ruta entre Buenos Aires y Usuhaia. De modo que el 10 de junio de 1949 zarpó del puerto más austral del mundo hacia el Río de la Plata.

Entre sus 25 pasajeros había un hombre cuyo porte fornido, aunque levemente encorvado, disimulaba sus 77 años.

Muy parco, en toda la travesía apenas cruzó algunas frases con los otros tres ocupantes del camarote que correspondía a su boleto de la tercera clase, un cubículo estrecho como un calabozo.

Allí, debajo de su litera, encontró un ejemplar del diario Clarín fechado un mes antes. Él lo leía cada noche de punta a punta. Así supo, por ejemplo, que el presidente Perón había nacionalizado los servicios públicos; que Oscar Gálvez fue el vencedor del Gran Premio Eva Perón, corrido en los bosques de Palermo, y que, en China, un tal Mao Tse Tung creaba la República Popular.

Por las tardes, enfundado en un capote negro, solía permanecer en la cubierta con los ojos clavados en un punto indefinido del horizonte. Al cabo de diez días, desembarcó con un bolso marinero de lona blanca que atesoraba todas sus pertenencias.

Buenos Aires, desde luego, le resultó irreconocible.

Tal incertidumbre ya se le había hecho carne al llegar en trolebús a una esquina del barrio de Flores. Luego, siguiendo las indicaciones de un canillita, caminó unas cuadras hasta encontrar, en la calle Ramón L. Falcón al 2100, el hotel Ambassador, que en realidad era una pensión de mala muerte.

En la recepción se registró con el nombre de “Eduardo Morgan”. Pero se trataba de Mateo Banks, el homicida múltiple más desaforado de la historia policial argentina. Tras 27 años en la sombra, aquella sería su primera noche de libertad en tierra firme.

Mañanas campestres

Siete de los ocho féretros alineados en el cementerio de Azul.

El primer signo visible de esta trama ocurrió durante la madrugada del 19 de abril de 1922 en las afueras de la ciudad bonaerense de Azul, cuando Banks acudió intempestivamente al campo del médico Rafael Marquestau. Tal honor se debía a que éste era propietario del único automóvil de la zona: un flamante Ford T. El visitante lucía nervioso y desencajado. Poco después, ambos fueron a bordo del vehículo hacia la comisaría local.

En el trayecto, Banks deslizó de manera atropellada ciertos retazos del drama que lo envolvía: seis familiares suyos habían sido asesinados por un par de peones en un intento de robo, según su versión. Dos de esos crímenes sucedieron en la estancia La Buena Suerte. Los restantes, en El Trébol. Esos campos pertenecían a la familia Banks.

Entonces, el médico quiso saber qué había ocurrido con los presuntos matadores. Por toda respuesta, Banks rompió en llanto. Aquel aspecto del asunto recién lo completó en la sede policial, ante el comisario Luis Bidonde.

En resumen, los dos peones habrían muerto en sus manos. Uno en el galpón de La Buena Suerte. Y el otro, durante un trepidante tiroteo ocurrido en un camino situado a un kilómetro de allí. Para probarlo, le mostró al policía la marca de un disparo que había rozado la puntera de su bota derecha.

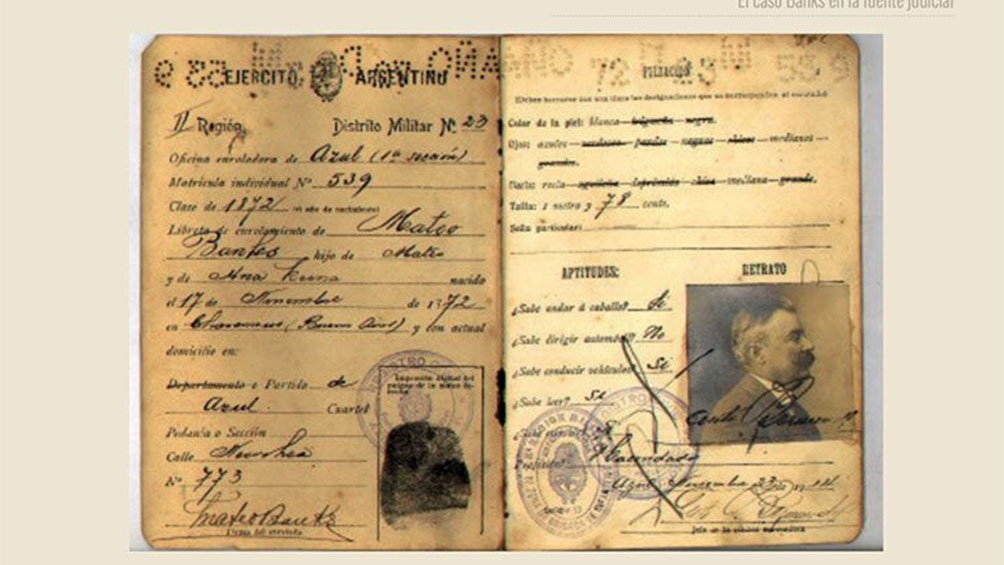

El documento de Banks, que tenía 50 años cuando consumó el múltiple homicidio.

A continuación, don Mateo, el médico y una comisión de uniformados, con Bidonde a la cabeza, partieron hacia el sitio de los primeros homicidios. Allí, sobre un colchón y cubierto por una manta, yacía Dionisio Banks, el hermano mayor del denunciante. Los perdigones de un escopetazo le habían destrozado la espalda.

El cuerpo de su hija, Sarita, de apenas 12 años, flotaba en el jagüel. Ella exhibía golpes en la cabeza y dos escopetazos en la espalda.

Por su parte, uno de los peones –identificado como Juan Gaitán– estaba tirado bajo el alero del galpón con el pecho acribillado por una perdigonada. Junto a él, había una escopeta calibre 12 milímetros.

Seguidamente, la comitiva se dirigió hacia El Trébol. Y en un pastizal, a unos 20 metros del camino, estaba el otro peón –Claudio Loiza–. En su hallazgo contribuyó una nube de moscas que revoloteaba sobre sus despojos. Tenía un balazo en el estómago y su mano aferraba un revólver.

Ya a unos 100 metros de la tranquera se toparon con un bulto cubierto con una colcha blanca. Al descorrerla, Marquestau reconoció a María Ana Banks, la hermana solterona de Mateo. Mostraba un perdigonazo al costado de un omóplato. Sus ojos desorbitados indicaban que murió mientras huía.

El siguiente descubrimiento se produjo en un jardín, junto al casco del establecimiento. La víctima también había sido cubierta por una colcha, de la cual sobresalía una pierna de mujer. Era Julia Dillon de Banks, la esposa de Miguel, el hermano mayor de Mateo, quien a su vez había sido muerto en su propio lecho. Y al igual que los otros cadáveres, fue cuidadosamente tapado con una frazada, detalle que le daba la apariencia de estar durmiendo.

En otra habitación, estaba su hija, Cecilia –de 14 años–. La postura de su cuerpo indicaba que, al ser baleada, imploró por su vida, dado que exhibía una herida en la mano del mismo proyectil que luego le atravesó el corazón. Mateo rompió nuevamente en llanto; el médico intentaba consolarlo, sin que Bidonde interrumpiera su inspección del lugar.

Fue en aquellas circunstancias cuando, para la sorpresa de los presentes, fueron halladas dos sobrevivientes: Anita Banks, de tres años, y María Gaitán, de cuatro. La primera era la hermana de Cecilia y la otra, hija del peón. Ellas estaban encerradas en una habitación del fondo.

–¡Claro! El desgraciado no iba a matar a su hija –soltó Mateo.

El comisario lo miró con escepticismo.

Banks, a punto de salir del penal de Ushuaia. Allí lo llamaban Mateocho.

El trébol de la mala suerte

Durante ese mismo miércoles, Banks ratificó sus dichos ante el comisario y, luego, en la declaración que le tomó el juez Gualberto Illescas. El estanciero lucía abrumado, y su voluminoso cuerpo, rematado por una tupida cabellera roja, parecía una marioneta con los hilos cortados.

Nada quedaba de ese hombre jovial y caballeroso que solía brillar entre la sociedad ganadera de la próspera ciudad de Azul, en donde su padre –un irlandés que había escapado de las pestes y guerras europeas– se estableció en 1862. Casi medio siglo más tarde, su fallecimiento dejó a sus hijos unas 400 hectáreas y cinco mil cabezas de ganado.

El juez lo observaba con equilibradas pulsiones de curiosidad y cautela. Esto último, a sabiendas de que cualquier error de apreciación podría costarle la carrera, dado el hándicap del personaje.

Don Mateo –casado con Martina Gainza y padre de cinco vástagos– era el presidente de la Liga Popular Católica y acostumbraba a portar el palio en las procesiones. También fue cónsul honorario de Gran Bretaña, miembro del Partido Conservador y socio del Jockey Club.

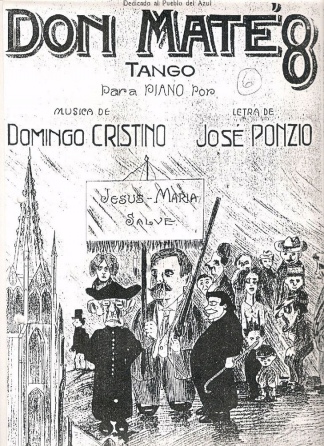

La furia homicida inspiró un tango.

Pero Illescas también estaba al tanto de su lado oscuro: don Mateo no era muy afecto a honrar debidamente sus deudas de juego, mantenía un tren de vida superior a sus ingresos y supo falsear una declaración de bienes al Banco Nación para obtener un crédito. O sea, acariciaba la bancarrota.

Pero su tragedia familiar –conjeturó el juez– revertiría esa situación. De manera que, en un abrir y cerrar de ojos, pasó a ser el principal sospechoso. En otro abrir y cerrar de ojos se vio arrinconado por las evidencias.

A partir de entonces, comenzó a distraer la investigación con sucesivas variaciones de lo ocurrido, las cuales iba exponiendo con la destreza propia de un avezado dramaturgo. Y siempre con el propósito de atenuar su culpa.

La más audaz fue reconocer haberle encargado a Gaitán las muertes de Dionisio y Miguel a cambio de mil pesos por cadáver. Pero el peón –según sus dichos– no solo se habría excedido en su misión al matar a las otras víctimas sino que, además, pretendió cobrar mil pesos por cada una, en complicidad con Loiza. Y eso habría desatado una disputa que concluyó con los asesinatos de los dos peones. Lo cierto es que, tras otras tantas declaraciones, Banks fue cercado finalmente por la verdad.

En la mañana de aquel fatídico día, primero envenenó con estricnina las comidas en ambas estancias. Pero Miguel se dio cuenta de la maniobra y con un tono increíblemente campechano, le dijo: “Fuiste vos, che”.

Ello derivó en su elección por las armas. Entonces fue en sulky hacia La Buena Suerte. Allí asesinó a Dionisio y a Sarita. En ese instante, llegó Gaitán, a quien recibió con un escopetazo.

Tras ello, regresó a El Trébol, encontrándose allí con Loiza, a quien le pidió que lo acompañara al pueblo. El peón quedó muerto en un recodo del camino.

Ya por la noche, la mató a María Ana; después hizo lo propio con Julia y Cecilia. Por último, se encaminó hacia el dormitorio de Miguel. Al recibir el tiro, éste creyó que se trataba de un accidente. Y siempre tan campechano, dijo sus últimas palabras: “Se te escapó un tiro, che”.

La ducha del final

En el penal de Tierra del Fuego, Banks concedió una entrevista al diario Crítica.

El proceso judicial contra Banks cautivó al público. Un tribunal de la ciudad de Azul lo condenó a reclusión perpetua (que en la práctica significaban 25 años de cárcel). Pero ese fallo terminó anulado por “vicios de procedimiento”.

Entonces tomaron cartas en el asunto los integrantes de la Cámara 3ª de Apelaciones de La Plata. Al respecto, hubo un hecho que merece ser evocado. El defensor, Antonio Palacios Zino, era una estrella jurídica de la época. Y sabía que a su cliente le tirarían el Código Penal por la cabeza. Por ello, urdió una estrategia absolutamente teatral: antes de que empezara la única declaración presencial del acusado ante los camaristas, le proporcionó a éste una pastilla de cianuro con una dosis no letal.

Banks debía sorprenderlos, levantándose del banquillo para proclamar su inocencia, antes de tragar el veneno. Según el letrado, eso impresionaría a los jueces. Además, supo venderle previamente la “exclusiva” al diario Crítica. Tanto es así que un cronista y un fotógrafo cubrían la cuestión.

A la hora señalada, Palacios Zino empezó a hacerle gestos a Banks para que tomara la capsula. Pero éste se obstinaba en mirar hacia otro lado. Las muecas del doctor adquirieron un nivel de desesperación rayano al ridículo. Hasta Banks lo observaba, ya decidido a no simular su suicidio.

La cárcel del fin del mundo

Al final, la Cámara ratificó la condena expedida en Azul. Banks fue alojado en el inhóspito presidio de Ushuaia, Allí, los presos lo bautizaron con el simpático mote de “Mateocho”.

El antiguo estanciero fue liberado en 1949, luego de permanecer durante un cuarto de siglo tras las rejas. Al principio, pensó en regresar a su terruño natal. Pero al intuir que allí no sería bienvenido, optó por establecerse en la ciudad de Buenos Aires.

Ya se sabe que allí, luego de alojarse en el Ambassador, se disponía a comenzar con entusiasmo su primera noche porteña en libertad. A tal efecto se preparó una reparadora ducha. Pero al abrir el grifo del agua caliente, resbaló en la bañera con el jabón.

Su cadáver fue encontrado en la mañana siguiente.

Fuente Telam