Sylvia Iparraguirre: Una chica de 18 años viene a estudiar a Buenos Aires, como miles, y le toca una universidad, como me tocó a mí, la de fines de los 60, que había sido intervenida por el gobierno de Onganía, donde se habían prohibidos los centros de estudiantes, que pasaron a ser clandestinos. La violencia que se ejercía contra los estudiantes en ese momento resulta clave para ella, le abre los ojos a un mundo horrible que no sospechaba.

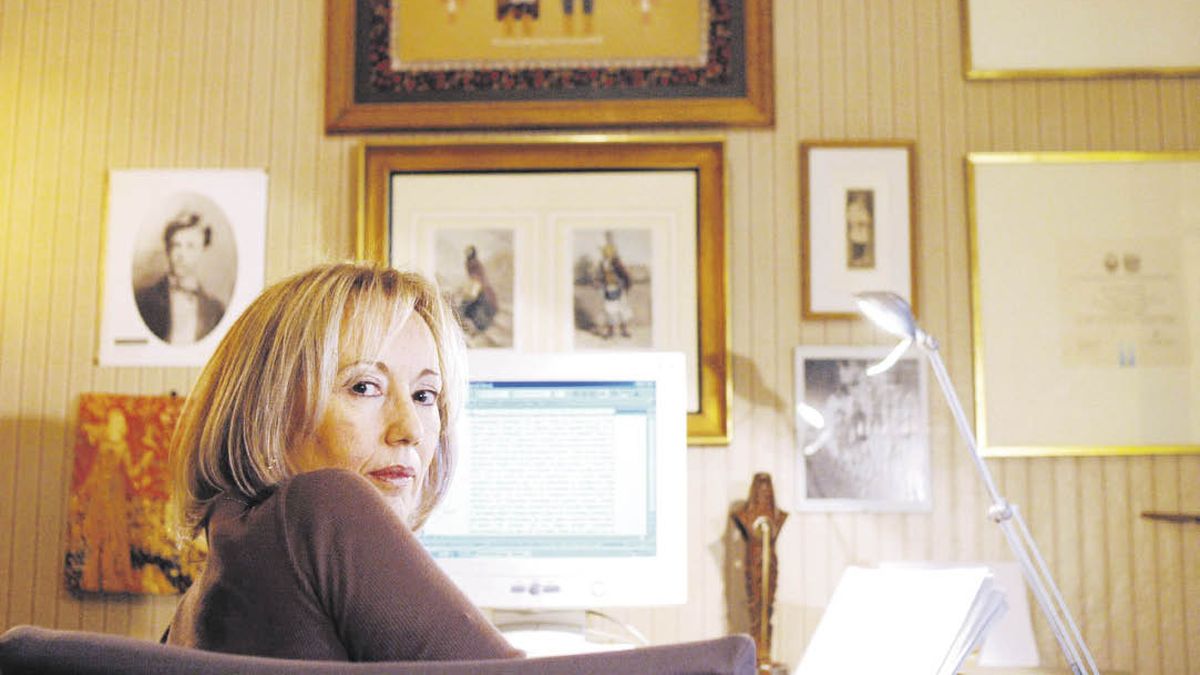

P.: ¿La materia de la novela es su propia vida?

S.I.: A los 18 años dejé Junín para venir a estudiar en Filosofía y Letras. Fui a un pensionado de monjas donde me pusieron mis padres no por un tema religioso sino porque venía a vivir sola a Buenos Aires y querían cuidarme. Era la etapa post-Onganía y de la universidad se habían ido muchos profesores. Se tenía que presentar a la policía la libreta universitaria para entrar a la facultad. Eso me pasó. No rehúyo lo autobiográfico, pero esta es una novela y no está solo el punto de vista de esa chica, a la que llamo Lucía para poder verme y nombrarme en tercera persona, sino un mundo que recreo. La memoria es anacrónica, no recuerda cronológicamente, y yo quería que se sintieran los vaivenes de la memoria, y así aparecen hechos que invento o recreo y que ubico en el lugar en que los necesito.

P.: ¿Por ejemplo los conflictos en el pensionado?

S.I.: Éramos pocas chicas, unas 14. Yo era la única que iba a la UBA, las otras a la UCA o al Salvador, eso me hacía diferente. La monja Ma Mere me vigilaba, quería saber qué leía. La hermana Tina tenía el tema del hombre, de no salir, de tener cuidado, era algo gracioso. Era un mundo particular, nada opresivo. Cuando las monjas se iban a dormir hacíamos pequeños campamentos en la noche y por ahí pasaban los Beatles, los novios, las salidas, las películas, los cigarrillos a escondidas. Tenía apuntes desde hacía muchísimo tiempo. Escenas completas, las de la facultad, pero fui postergando la escritura porque siempre me pudo más la idea de imaginar vidas ajenas. Había empezado a escribir una novela que me importa muchísimo, “La marca de agua”, sobre un bisabuelo mío, y Abelardo (Castillo) me decía: tenés que retomar esa otra novela porque te vas a alejar tanto de esa chica que después no la vas a poder contar. Yo dudaba. En la novela, Lucía cuenta las dificultades que tiene para armar esa novela. En eso interviene A, alter ego de Abelardo, porque quise poner lo cotidiano de la vida de dos escritores, y me impulsa a escribir la historia de Lucía. Y no encontraba la forma. Pero, esto es literal, un día dando una clase en el Malba sobre Literatura Clásica Rusa, vi en el fondo a una amiga del pensionado. Era Clara. Nos fuimos a tomar algo y a charlar y recordar. Ese encuentro me hizo tener el principio de la novela.

P.: También le dio el ritmo, el vaivén del relato.

S.I.: La novela tiene dos tiempos básicos que están como conectados. Uno son las casi seis horas, que se pasan en un bar un día de otoño esas dos amigas que se reencuentran después de tanto tiempo y comienzan a recordar a partir de una foto que lleva Clara a la protagonista. Lucía siente que esa foto la interpela. Se ve a sí misma tan joven. Y hay algo contradictorio porque quienes están allí son dos mujeres que han hecho vidas distintas y hoy son casi desconocidas, cuando han sido íntimas amigas. Reconstruir aquella amistad, lo que compartieron, las lleva a momentos precisos del pasado donde intervienen Aurora, Vicky, Gabriel, Nacho, Ma Mere, la madre superiora que las chicas llamaban Magistratura, y de ahí a fragmentos donde cuento como se va armando la novela que el lector lee. Busqué que estuviera la atmósfera de la época. Todo eso, si no lo contaba en clave de ficción me hubiera sido imposible.

P.: ¿Con esta novela cierra la trilogía “Historia argentina”?

S.I.: La llamo así ahora que logré terminarla. Salió anacrónicamente. Son tres décadas muy fuertes en el siglo XX. “El muchacho de los senos de goma” es la década de los 90, del fin del milenio, de Menem; es ese chico suburbano que quiere vivir solo y se va de la casa cuando cumple 16 años. “La orfandad”, que ocurre entre los años 20 y 30, sucede en San Alfonso, un pueblo que inventé, donde hay una cárcel y un orfelinato porque “a los huérfanos y a los convictos hay que tenerlos lo más lejos posible”. Allí llega un anarquista preso injustamente y conoce a una chica, y son padres de Aurora, la compañera de Clara y de Lucía, y la madre del chico de los años 90. Le puse Historia Argentina porque los años 30, los 50 y 70, y los 90 fueron significativos en sentido político, social.

P.: Y ahora, ¿en qué está?

S.I.: Volveré a “La marca de agua”, novela que tengo completamente estructurada, incluso empezada.

Argentina

Argentina España

España USA

USA Israel

Israel