Por Carlos Manfroni

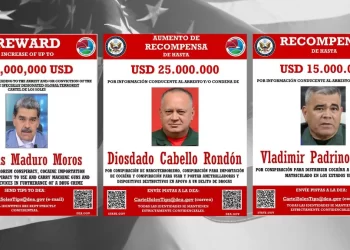

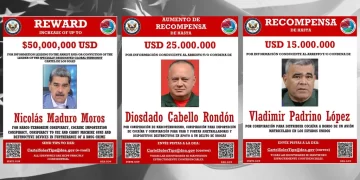

Resulta una coincidencia paradójica el hecho de que un monárquico como Joseph de Maistre y un exmarxista como André Malraux hayan sostenido, respectivamente, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece o el que mejor se le parece. Estas sentencias no solo podrían parecer injustas, sino incluso despertar la cólera de una mayoría que soportó aquí veinte años de kirchnerismo o, por ejemplo, de la comunidad venezolana emigrada a la Argentina para escapar del régimen despótico de Nicolás Maduro.

El teorema se aclara un poco más con otro párrafo del propio Malraux, después crítico del comunismo y ministro de Charles de Gaulle, quien aseveró que “entre un gobierno que hace el mal y un pueblo que lo consiente hay cierta complicidad vergonzosa”.

¿Quién podía suponer que un personaje servil y acomodaticio, un “Isidoro Cañones” de la política, no se iba a mover al compás de los hilos de la expresidenta que lo llevó al escenario de títeres sobre el que todavía él grita impostando una autoridad en la que nadie cree? Y sin embargo llegó, no solo con el voto duro que siempre los elige por encima de todo perjuicio propio y ajeno, sino con el de amplias franjas de la clase media, una vez más, dispuestas a creer lo inverosímil.

Hoy, cuando la hecatombe está a la vista y las voces compradas silenciaron las alarmas que hace cuatro años se encendían con cada centavo de un dólar quince veces menor, abundan los que ligeramente proclaman que son todos iguales. Ese juicio, que revela tanta ignorancia como irresponsabilidad, causa demasiado daño. Quien dice que son todos iguales solo está favoreciendo a los peores. No se puede igualar lo diferente y no hay un solo individuo igual a otro en los tres reinos de la naturaleza. Los motivos que llevan a cada uno a pronunciar semejante insensatez pueden ser tan distintos como lo son las personas que lo repiten. El primero, la imbecilidad, un motor poderoso y poco tomado en cuenta en la política, pero que probablemente provoque tantas víctimas como la maldad misma. El segundo, la necesidad de justificar la propia abulia, en este caso, la más cara de las comodidades, porque la hora que un ciudadano no quiere perder al momento de elegir puede costarnos a todos cuatro años de nuestras vidas.

El tercero, la vanidad de colocarse por encima de la confrontación y diluir lo esencial mezclándolo con lo contingente. Es el motivo que inspira a quienes se horrorizan públicamente por las disputas en una campaña electoral. Y esto sin contar que a veces critican las discusiones aquellos que las alientan, al mejor estilo de los versos de Sor Juana Inés de la Cruz. Por último –al menos para nuestra imaginación–, los que sueñan con un ideal de perfección que no existe en este mundo, los que examinan con lupa los defectos ajenos y creen que se conservan puros porque no votan o votan en blanco.

Somos moralmente responsables de nuestras acciones y de las consecuencias previsibles de nuestras omisiones. El voto en blanco o la omisión de votar tienen una consecuencia por la cual debemos responder. Quien crea que el voto en blanco o la abstención pueden significar un mensaje a los poderosos debe recordar la elección de 2005 en Venezuela, cuando la oposición se retiró en protesta, hubo una abstención del 75% y Hugo Chávez ganó la Asamblea con el 90% de los votos computables. Nuestro deber es dejar este mundo un poco mejor que en el estado en el que lo encontramos, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y las que tenemos hoy no son pocas.

Fuente La Nación

Argentina

Argentina España

España USA

USA Israel

Israel