El texto aborda la confrontación y cooperación en la política argentina a lo largo de la historia. Se analizan dos episodios significativos: el primero, centrado en Justo José de Urquiza y su lucha contra Juan Manuel de Rosas, que culmina con la creación de la constitución de 1853, resultado de una combinación de victoria militar y negociación para establecer un orden legal. Se destaca la importancia de los perdedores en el proceso de reforma y la responsabilidad de los ganadores de ser generosos.

El segundo episodio se enfoca en Raúl Alfonsín y su relación con Carlos Menem y el Frepaso en los años 90, donde se critica el Pacto de Olivos como un signo de debilidad del radicalismo y se resalta la evolución de la escena política. A pesar de la aparente estabilidad, se señala que los acuerdos políticos exitosos pueden ser frágiles y que la confrontación es un paso inicial necesario para lograr cooperación. El autor, en el artículo publicado en La Nación, concluye que, aunque ambos episodios no resultaron del todo bien, dejan abierta la posibilidad de que Argentina pueda salir del ciclo de crisis.

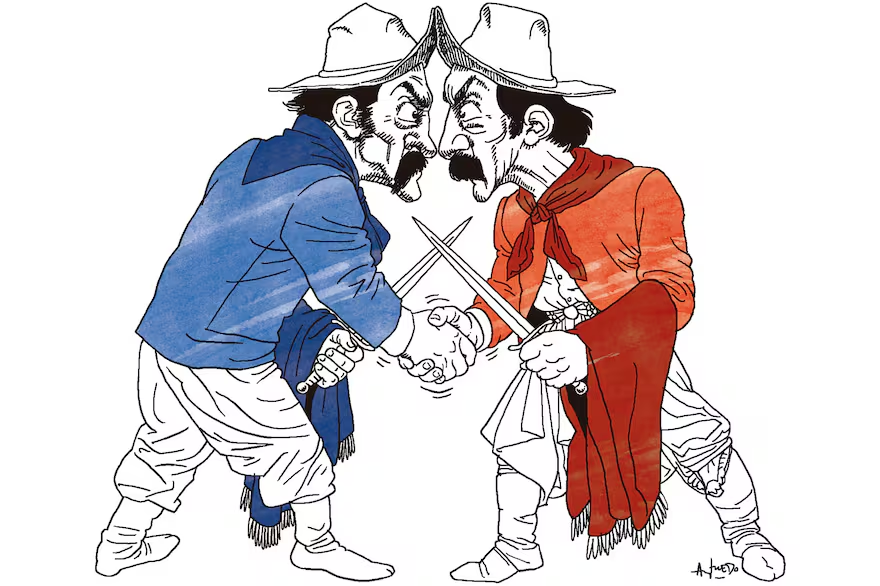

Dos experiencias argentinas. El delicado equilibrio entre confrontación y cooperación

Por Vicente Palermo

Hay episodios de la historia que prueban que si un líder quiere conferir sostenibilidad a sus políticas debe dejar a un lado la radicalización y dar paso a la aceptación crítica de reformas que la oposición haga en parte suyas.

Este es un texto político. Pretendo discutir con los lectores cuestiones que afectan intensamente nuestro presente como argentinos, y para eso, apenas para eso, traigo a escena dos episodios políticos de gran envergadura, completamente distintos, de desenlace y fortuna muy diversos.

Lo haré deliberadamente apelando apenas a mi memoria y de modo estilizado y hasta idealizado, pecados por los que pido disculpas sin propósito de enmienda, ya que sería imposible escribir sobre lo que deseo de un modo académico.

Entre ambos episodios transcurre casi un siglo y medio, y tuvieron epicentros geopolíticos diferentes; sin embargo, están unidos a una lógica común (invisible, si juzgo por la nula atención que se concede a los aspectos que querré aquí señalar), que les da el sentido profundo que este texto, como narración política, debería poder destacar.

El primero comienza con un hecho militar, que metaforiza un triunfo y su correspondiente derrota, y no un “consenso nacional”, seamos realistas. Se trata de la formación del Ejército Grande, a finales de 1851, con el general Justo José de Urquiza a la cabeza.

Como es archiconocido, esta formación militar no contaba exclusivamente con “tropas argentinas” (estrictamente no existía tal cosa); las había asimismo brasileñas y uruguayas. Asuntos estos –la solución militar, la alianza con “el extranjero”– que a nadie pareció importarle demasiado a la sazón, un momento nacional en que las Provincias Unidas no lo estaban más que por la extraordinaria capacidad de combinar astucia y fuerza en base a la potencia de la economía primaria de la provincia de Buenos Aires por parte de Juan Manuel de Rosas.

Pero la de Rosas era ya una fuerza que acababa de perder consentimiento, agotada. En 1838, Urquiza seguramente había leído la carta de la Hacienda de Figueroa que Rosas había cursado a un Quiroga cuya vida pendía –sin que él lo ignorara– apenas de un hilo, y que sería rescatada, manchada de su sangre, de la acribillada galera en Barranca Yaco.

Urquiza no se puso a conversar con Rosas para convencerlo de que se precisaba la reconciliación de todos los argentinos y un régimen constitucional

Suele hablarse de esta muy mencionada y muy poco leída misiva como de un amontonamiento de lugares comunes y excusas que giran en torno a la obcecación rosista sobre la inmadurez de la confederación y sus pueblos para darse un gobierno constitucional. Pero no. Aunque no sea convincente para un lector de hoy –de hecho, no lo es para mí– se trata de un texto político muy argumentado y del más alto nivel.

Pero, más allá de otras consideraciones, se puede conjeturar que, transcurridos casi tres lustros, en los albores de la década de 1950, podía Urquiza entrever que las condiciones de soberanía y orden interior en las provincias argentinas habían cambiado lo suficiente como para darse a sí mismas una constitución nacional que pudieran acatar.

Y ya basta. Urquiza no se puso a conversar con Rosas para convencerlo de que se precisaba la reconciliación de todos los argentinos y un régimen constitucional. Enunció que el establecimiento de ese orden legal era imperioso, venció a Rosas en Caseros y atravesó la ciudad de Buenos Aires con la divisa rojo punzó en el pecho.

Para escándalo de los balcones porteños. Y así debía ser. El vencedor era federal (Sarmiento se enojó, sobre todo de que Urquiza no entendiera nada y no le diera a él el protagonismo que merecía; y se fue). Urquiza sabía que no disponía de mucho tiempo; a la sombra de las anarquías pasadas, su gobierno fue mesurado (en general), pero vertiginoso. Apenas cuatro meses después de Caseros, el Acuerdo de San Nicolás estaba firmado por los gobernadores (31 de mayo de 1852).

A mi juicio, el vértigo no expresa tanto la diligencia de los jefes ejecutivos locales, algunos parsimoniosos, otros muy desconfiados, otros inseguros (expuestos a divisiones internas), como la enérgica voluntad de Urquiza que, en varios casos, organizó la cooperación de los remisos, mezclando coerción con negociación.

Urquiza mal que bien, a capa y espada (a veces literalmente), mantuvo la coalición política que culminó en un logro fundamental para el futuro argentino: la constitución liberal de 1853.

Destaco la palabra liberal porque importa: fue el primer paso en firme del liberalismo por necesidad que dimos, a contragusto de la mayoría en todas las clases, los argentinos.

Por supuesto, no fue tanto un acuerdo para evitar una disgregación como para constituir una unión. Es en estos casos cuando se hacen más concesiones; y se hicieron: ahí estaba la igualdad de los desiguales en el número de representantes por provincia.

Si se trata de crear las condiciones favorables a grandes reformas, no se precisa tanto de un gran ganador como de un gran perdedor

Era inevitable que Buenos Aires, que había sido la base del pétreo orden rosista tanto como el semillero principal de los emigrados liberales, quedara en el camino de una organización nacional que pretendía pasarle una cuenta considerada exorbitante. Y bueno. Los que adoptaban el liberalismo por necesidad, por acomodación de intereses y valores, no estaban necesariamente rodeados por talibanes liberales (como los que se ven a veces ahora), sino por grandes pensadores con cabeza más o menos dura pero política, como Juan Bautista Alberdi.

La principal lección que yo saco de esto es: si se trata de crear las condiciones favorables a grandes reformas, no se precisa tanto de un gran ganador como de un gran perdedor. Pero eso impone a los ganadores la mayor responsabilidad y ciertas obligaciones cruciales. Entre ellas, no hacerse ilusiones ni incurrir en ingenuidades en relación a grandes acuerdos, y ser magnánimos, luego de la victoria, con los derrotados.

Otra vez, si se trata de crear las condiciones favorables a grandes reformas, no se precisa tanto premiar a los ganadores como premiar a los perdedores. Para un gran político que procura establecer cambios de largo plazo, no es tan importante organizar la cooperación de los vencedores como organizar la cooperación de los derrotados.

Urquiza no consiguió todo: consiguió una constitución federal, algo que Buenos Aires percibió siempre con sentimientos encontrados; consiguió la navegación de los ríos, que ni hablar, y la igualdad representativa de quienes no eran iguales. No consiguió todo: la aduana no estuvo en discusión y aun así hubo secesión porteña. Y la secesión finalizó al alto precio de una batalla definitivamente dudosa.

Volver a la hegemonía despótica de Buenos Aires era inadmisible. Argentina sin Buenos Aires no lo era menos; pero era la hora de ensayar el predomino de Buenos Aires bajo una constitución, gravitación representativa ponderada de las provincias, ríos libremente navegables…

Al triunfo militar de Cepeda siguió la “derrota”, la fatiga moral de Urquiza, en Pavón. Mitre no perdió el tiempo, pero una coalición cívico-militar improvisada tampoco: impuso tras el sexenio mitrista al “loco” Sarmiento, provinciano en Buenos Aires, porteño en las provincias y argentino en todas partes.

El chiste le costó al entrerriano Urquiza la vida, pero creo que murió leal con el proyecto político en el que se había embarcado innovadoramente. Resumiendo, Urquiza le puso letra al conflicto (¿de prestado? Obvio, pero qué importa, si definió el sentido de la acción política), confrontó, no procuró el “consenso”, organizó (en base a su triunfo) la cooperación inclusiva (y hasta la cooperación mafiosa, se sobreentiende) y sobre la base del marco institucional que tuvo concreción bajo su égida, negoció y confrontó nuevamente, y hasta fue capaz de comprometer, compensar a los perdedores. Lo pagó muy caro, porque nunca se perdona del todo a los que abandonan el espíritu faccioso al que se referiría en 1937 un joven José Luis Romero. Pero en perspectiva, a tantos se atribuye con menos fundamento el haber dado la vida por la patria…

Cierro este episodio con la que se me antoja es una metáfora: ¿qué habría acontecido con la suerte política de Bernardo de Irigoyen, que tantos servicios prestó a los argentinos hasta su muerte a principios del siglo XX, si esa suerte hubiera dependido de Salvador María del Carril? El lector puede tener su respuesta.

Un siglo y medio después

El segundo episodio transcurrió casi un siglo y medio después y mi narración impone resumir veinte años en unos pocos renglones. Raúl Alfonsín (que, durante la guerra de Malvinas, se había destacado como un crítico acérrimo a la ocupación militar) le puso letra genuinamente propia a la confrontación en ciernes y, en lugar de guitarrear un consenso, lo que fue fundamental, sacó de los carriles más previsibles y rutinarios la recuperación democrática y la contienda electoral.

En la Presidencia, organizó la confrontación (ley sindical, Beagle, etc.) a la par que procuró, y logró en parte, apuntalar una cooperación inclusiva: la Renovación Peronista fue su cría política, pero rebelde, díscola, y como no podía ser de otro modo a don Raúl se le fue de las manos. El vástago más rutilante de la Renovación, Carlos Menem, hizo lo necesario para aniquilar, si no a Alfonsín, a su presidencia, a la sombra de la hiperinflación. Aplastó en las urnas al radicalismo, lanzó en los tramos más tormentosos de su gobierno un programa de reformas muy vasto y logró un punto de equilibrio en apariencia sólido gracias a la Convertibilidad y a una renovada capacidad de endeudamiento. La economía (estabilidad y unos años de rápido crecimiento) cimentó su popularidad, pero la política fue sin duda un refuerzo decisivo a tal efecto, en parte proveniente de la elasticidad de su liderazgo, y en parte de la generosidad a la que estaba obligado. Precisaba, como sabemos, reformar la Constitución para competir nuevamente por la Presidencia. Fue este, que culminó en la reforma de 1994, un juego de confrontación y cooperación inclusiva hábilmente combinadas que no abordaré aquí, porque deseo ir al núcleo de mi segundo episodio.

Precisamente el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín fue el punto de quiebre porque fue vivido como una defección del radicalismo en lo que se refiere a sus compromisos liberal-democráticos. Una masa de votantes y nuevos activistas resultaron atraídos por el discurso progresista y no carente de originalidad del líder, Chacho Álvarez, de una fuerza pequeña, desprendimiento antimenemista del peronismo que había abrigado expectativas lógicas, pero al cabo erradas, de conquistar terreno entre los peronistas descontentos, no entre los radicales.

La solidez del gobierno menemista –recuperada tras el sacudón del efecto Tequila–, la crisis del radicalismo y la pujanza del Frepaso, aceleraron la mutación de la escena política, en la que se hacía cada vez más visible que el peronismo podía seguir en el gobierno frente a una oposición dividida, pero también que el malestar contra la corrupción oficial hacía al menemismo muy vulnerable.

Así las cosas, cobró realidad la hipótesis de que el Frepaso era ya un actor de primer orden del juego político. A la sazón, Chacho Álvarez, sin afectar su perfil crítico frente al menemismo, se manifestó “arrepentido de no haber votado la [ley de] Convertibilidad”. En los hechos, y sin encrespar a sus simpatizantes, la nueva fuerza se manifestaba menos opositora a la política económica del gobierno que la maltrecha Unión Cívica Radical. Al tiempo que eran convergentes sus agendas institucionales.

El resultado no era consecuencia de la buena voluntad de nadie y menos de comenzar por “el consenso”, sino de una combinación de sucesivos juegos de confrontación y cooperación

Al calor de una perceptible demanda de, sobre todo, los sectores más politizados de las clases medias urbanas, ambas formaciones políticas resolvieron conformar una alianza electoral, que entendieron posible, ya que sus orientaciones no eran incompatibles, y necesaria, para cerrar el paso a una nueva victoria electoral peronista.

Se produjo entonces lo que parecía ser una transición virtuosa de gobierno en el marco de un régimen democrático: una alianza política que contenía un fuerte componente de renovación crítica, pero definía su talante opositor como una combinación de continuidad y ruptura que confería estabilidad a gran parte de las políticas macroeconómicas dejándolas fuera del juego de la competencia político electoral.

Esto, en tesis, operaría sobre la confianza de los agentes económicos en la solidez futura de los lineamientos establecidos, que se reforzaba también en razón de que las ideas dominantes en los años 90 en materia internacional (alianzas, Consenso de Washington, Mercosur, etc.) tampoco eran puestas en cuestión por la nueva Alianza. Afloraban, así, a la superficie de la política, cadenas de acontecimientos que parecían encarnar, de modo sorprendente, las nociones de consenso y políticas de largo plazo, cosas estas tan indispensables como elusivas para la economía argentina y la formación de expectativas futuras de los agentes económicos.

El resultado no era consecuencia de la buena voluntad de nadie (por mucho que esta pudiera estar) y menos de comenzar por “el consenso”, sino de una combinación de sucesivos juegos de confrontación y cooperación. Pero lo que no se puede negar es que, más allá de la fortuna, los actores principales tenían características que propiciaban el tránsito por un camino virtuoso.

Las tres partes tenían bastante para ganar y para perder escogieran lo que escogieran. Los mixed feelings del gobierno menemista provenían de que las perspectivas de una transición ordenada lo alejaban de una crisis de confianza económica, pero mejoraban las chances electorales de su oponente. La UCR temía que el Frepaso creciera demasiado a sus expensas, y este parecía preocupado por el borramiento de su perfil distintivo. Pero la sustitución de elencos gobernantes sin total sustitución de políticas se concretó. Una hazaña. Finalmente, todo salió mal, básicamente por la trampa fatal de la Convertibilidad: era imposible mantenerse en ella y era imposible salir de ella.

***

Hubo un tiempo en que se había puesto de moda –no sin ironía– la expresión “Argentina está condenada al éxito”, que el presidente Eduardo Duhalde había tomado de Helio Jaguaribe. Ahora, se da por descontado que Argentina está condenada al fracaso, se explica elegantemente por qué y se introduce una discusión a mi juicio inconducente: “¿Cuándo se jodió Argentina”? (¡como si hubiera un acontecimiento, una variable causal y un tiempo precisos!).

El hecho de que las experiencias virtuosas discutidas en estos episodios no hayan salido del todo bien (la primera) o trágicamente mal (la segunda), no quiere decir que la Argentina esté condenada al infierno, sea confesional, sea laico. Dejan claro lo difícil que es salir del pantano, no que no se lo pueda conseguir. Y lo fácil que es, en cambio, seguir la grieta en el disco rayado. Pero no adelanta mucho rasgarse las vestiduras, sea en español, inglés o italiano. Yo prefiero mantener las mías enteras para la acción en los años que me queden de vida.

Ninguno de los episodios narrados tuvo que ver con la noción de consensos como marco indispensable de la acción política. En ambos, a mi juicio, es patente que el primer paso, el que fue capaz de crear un marco, fue confrontativo. Pero la confrontación es necesaria para vencer y estar en condiciones de organizar la cooperación en el marco creado, no para reproducir indefinidamente la radicalización que torna la cooperación imposible.

El episodio que nos es tan contemporáneo, el segundo, evidencia que si un líder quiere apuntalar, conferir sostenibilidad, alargar los tiempos de las políticas, es preciso en algún punto que la radicalización dé paso a la competencia en el centro, a la aceptación crítica de reformas que la oposición haga en parte suyas y en parte le permitan diferenciarse críticamente.

En formas tanto como en contenidos, Milei enfila por un sendero completamente diferente, con la inestimable colaboración del kirchnerismo. Pero salir de esta trampa es apenas difícil, no imposible.

Vicente Palermo es sociólogo, historiador y fundador del Club Político Argentino