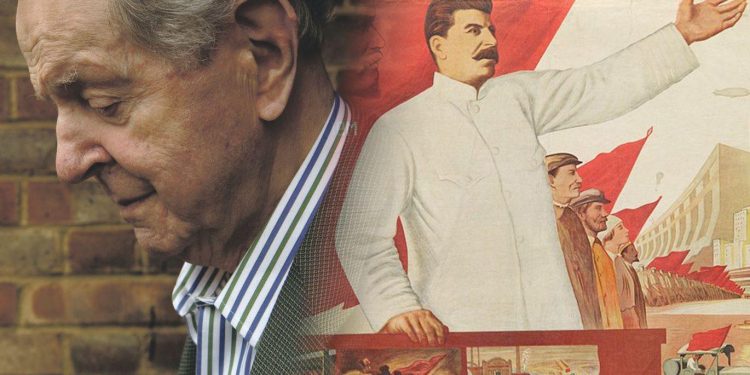

En 1968, un historiador británico —de esos que prefieren los archivos al aplauso— cometió una insolencia. Se llamaba Robert Conquest y publicó un libro donde decía, con todas sus letras, que Stalin había asesinado a millones. Millones de personas, no metáforas ni exageraciones. Millones de seres humanos… borrados del mapa por el hombre que el mundo aún trataba de vender como un gran modernizador.

La respuesta de los intelectuales occidentales fue ejemplar, como siempre: lo llamaron propagandista, reaccionario, agente de la CIA, lunático de la Guerra Fría. Es curioso cómo las élites culturales, que se autoproclaman amantes de la verdad, se transforman en inquisidores cuando alguien muestra una verdad que no les conviene.

Décadas después, cayó la Unión Soviética, se abrieron los archivos, y… ¡sorpresa! Todo lo que Conquest había dicho era cierto. O peor: se había quedado corto. Pero ya era demasiado tarde. Los mismos académicos que lo despreciaron comenzaron a citarlo con aire respetuoso, como si siempre lo hubiesen apoyado. Uno casi puede imaginar el espectáculo: los viejos intelectuales ajustándose las gafas y diciendo “por supuesto, Conquest tenía razón”, como si no lo hubiesen pasado por la trituradora veinte años antes.

En los años sesenta, mientras él recopilaba testimonios de refugiados, analizaba censos y comparaba cifras imposibles, las universidades de Occidente vivían su romance con Moscú. En Harvard, en Cambridge, en París… se hablaba de la “industrialización soviética” como quien habla de un milagro humanista. Viajar a Moscú era el nuevo turismo intelectual. Regresaban deslumbrados, diciendo que el futuro se estaba construyendo allá, entre las fábricas grises y los discursos eternos. Que si había muertos, eran “costos históricos inevitables”.

Pero Conquest no se unió al aplauso. Tenía esa molestosa costumbre de revisar los números. Y los números no mentían. Millones habían desaparecido entre un censo y otro. Nadie los registraba, nadie los mencionaba. Simplemente, no existían. ¿Y cuál fue su pecado? Hacer las cuentas. Decir en voz alta lo que los demás preferían no mirar.

Su libro “El Gran Terror” documentó las purgas de Stalin con precisión quirúrgica. Años después publicó “La Cosecha del Dolor”, una investigación brutal sobre la hambruna en Ucrania: el Holodomor. Esa catástrofe no fue un accidente, fue una decisión política. El Estado confiscó el grano, prohibió viajar, negó ayuda internacional. Mientras las aldeas morían de hambre, los almacenes estaban llenos y el grano se exportaba. Así de simple. Así de atroz.

Mientras tanto, el corresponsal del New York Times en Moscú, Walter Duranty, escribía lo contrario. Decía que no había hambre, que todo era propaganda occidental. Mentía abiertamente. Y por esas mentiras… ganó un Premio Pulitzer. Así funciona el prestigio: se premia al que miente con elegancia, se expulsa al que dice la verdad con datos.

Décadas después, cuando los archivos soviéticos confirmaron hasta el último cálculo de Conquest, su editor le preguntó si quería cambiar el título para la nueva edición. Y él, con ese humor británico seco como una hoja en otoño, respondió: “Sí, pónganle ‘Se los dije, imbéciles’.” Era una broma, claro, pero también una confesión. Porque durante veinte años, decir la verdad fue su peor crimen.

Ahora bien, esta historia no trata solo del comunismo, ni siquiera de Stalin. Trata de algo más profundo, más incómodo: de cómo la inteligencia, cuando se mezcla con la ideología, se convierte en un anestésico moral. Trata de cómo los intelectuales, convencidos de su superioridad moral, pueden justificar atrocidades siempre que las cometa el bando correcto. Y de cómo el miedo a quedar en ridículo —a admitir que uno se equivocó— puede llevar a gente brillante a defender lo indefendible.

Los archivos cerraron el debate. Conquest tenía razón. Pero el tema que nos debería quitar el sueño no es ése. La pregunta real es: ¿quiénes son los Robert Conquest de hoy? ¿Qué voces están documentando verdades incómodas mientras los académicos sonríen, los periodistas los ridiculizan y las élites los llaman conspiranoicos?

Porque si algo nos enseña la historia, es esto: la verdad no desaparece; sólo se la ignora hasta que resulta imposible seguir fingiendo.

Y cuando llega ese momento —el momento en que todo se revela, cuando los hechos no dejan espacio para la fe ideológica— los mismos que antes negaban la realidad se apresuran a decir que siempre la supieron.

Conquest los conocía bien. Por eso su historia no es solo la de un hombre que tuvo razón. Es la de una civilización que, por soberbia, prefirió mirar hacia otro lado.

Ultimas Noticias!

Ultimas Noticias!